KÜNSTLERINNEN IN DER EIGENEN SAMMLUNG

Bella donna?

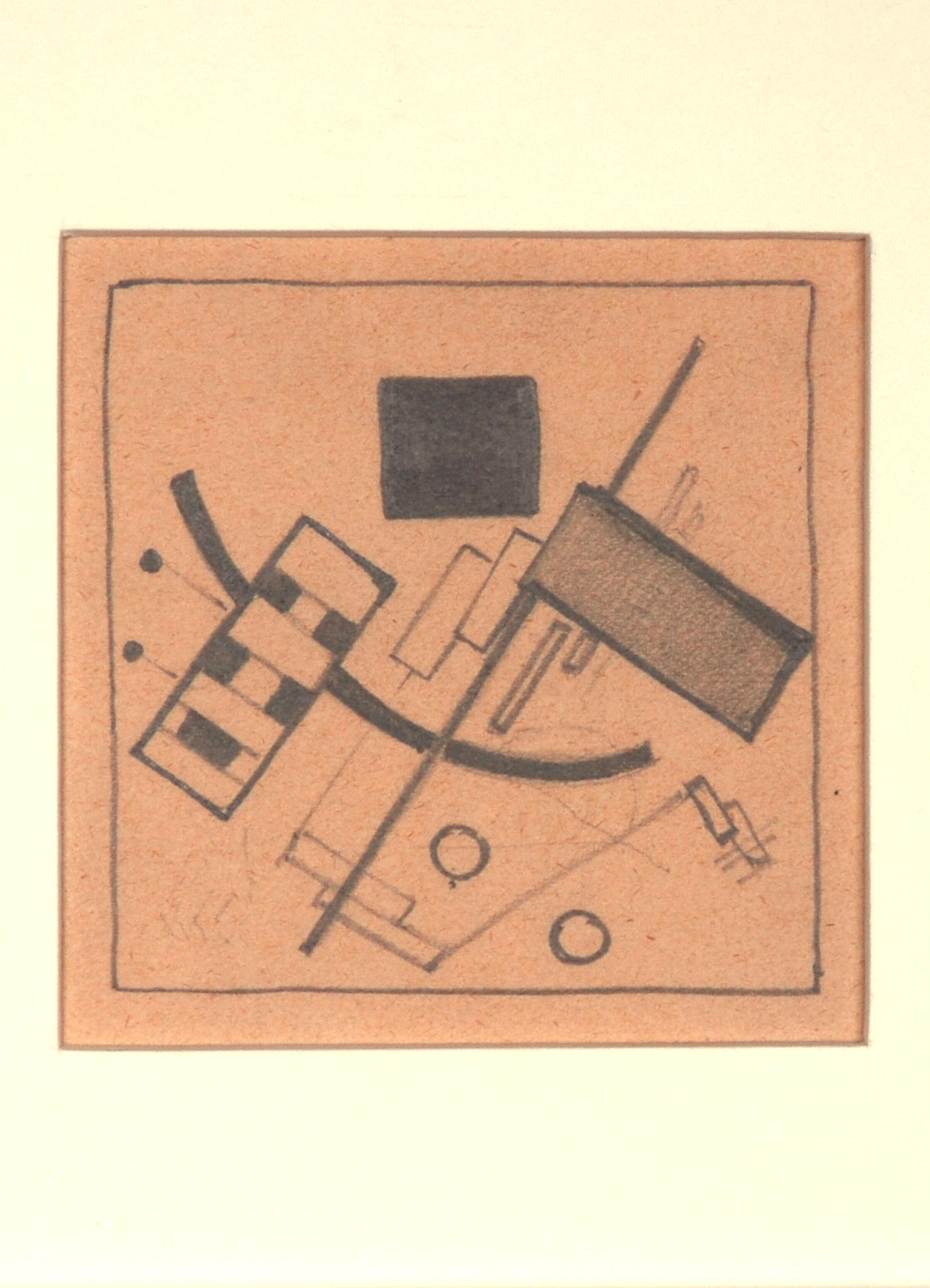

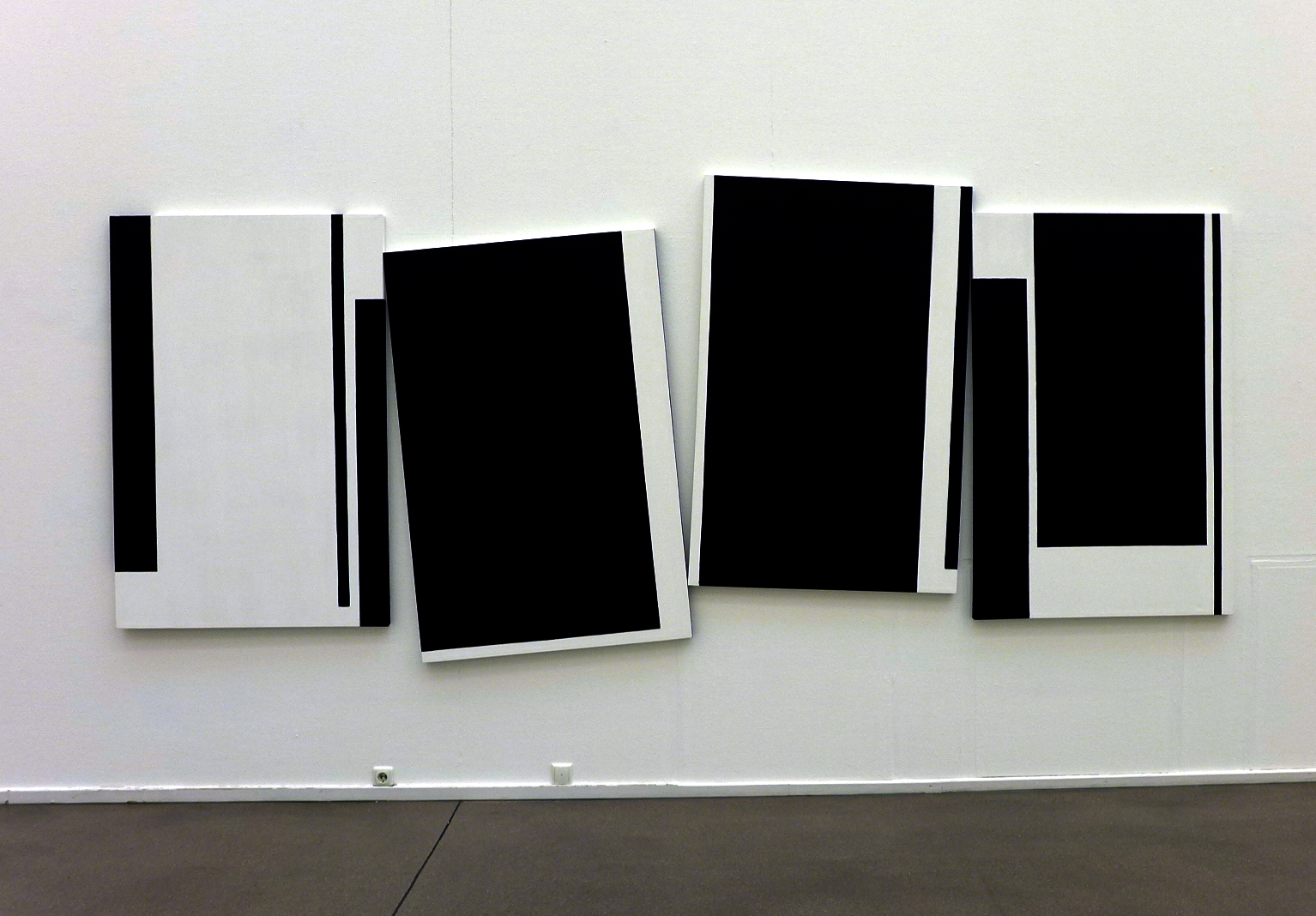

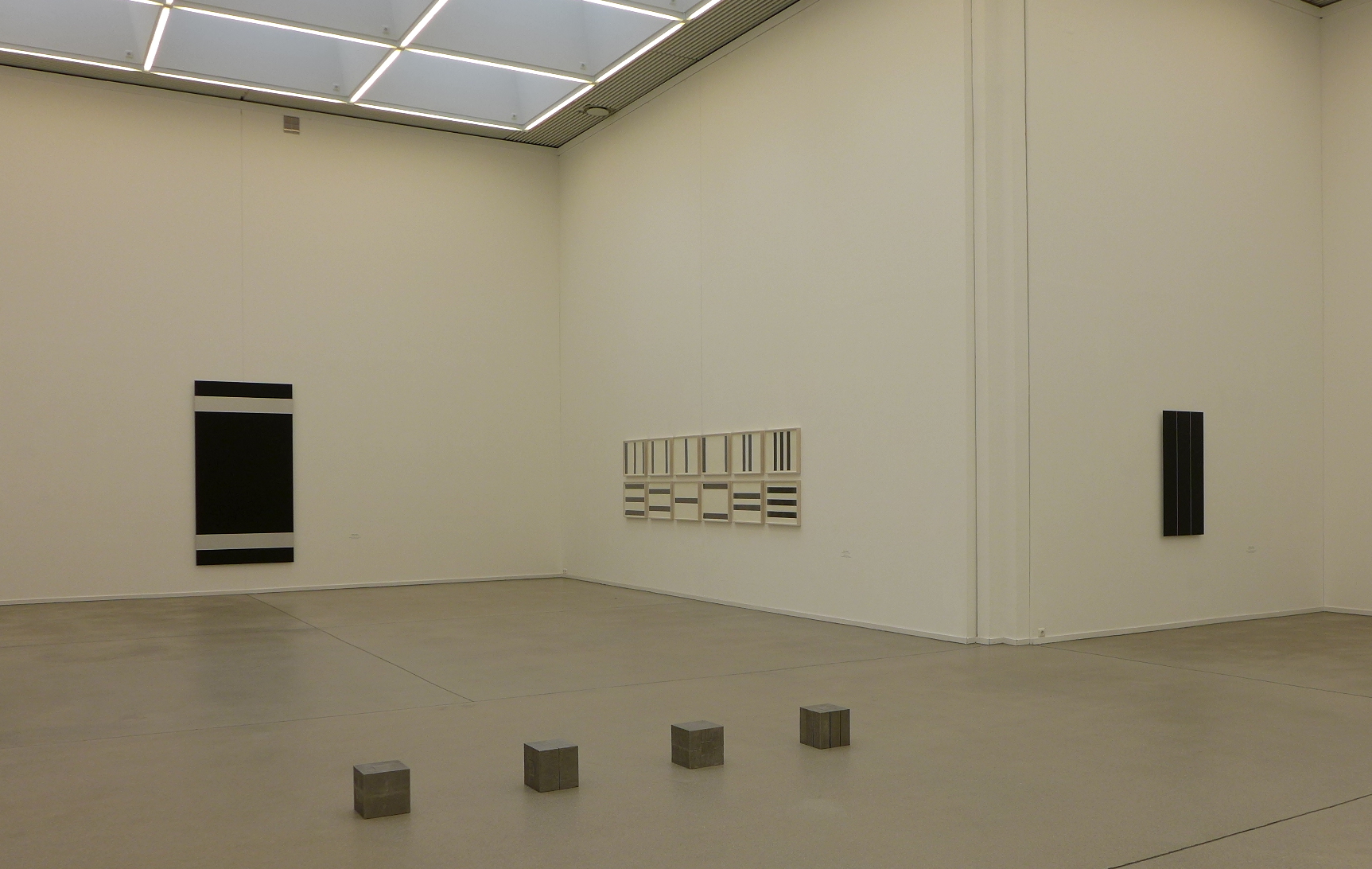

Jetzt aber fix. Sonst ist verpasst, was nicht verpasst werden sollte: „Kunst von Künstlerinnen in der Eigenen Sammlung“ des Kunstmuseum Bochum. Die aus dem Depot geholten Schätze hätten 60 Jahre Kunstmuseum Bochum und die Neu-Eröffnung nach Umbau der Villa Markhoff-Rosenstein feiern sollen, – wäre Covid Corona nicht dazwischen gefahren. Jetzt wird die Party nachgeholt. Das Ausstellungsprogramm, die Neupräsentation der eigenen Sammlung aber laufen. Auf die Plätze, fertig, Kunst: Dornröschenschlaf war gestern. Im lichthell-hohen Oberlichtsaal punktet ein famoser Künstlerinnen-Parcours, darin sich die Ankaufspolitik seit Gründung der Städtischen Kunstgalerie Bochum in den 1960er Jahren spiegelt. Rück- und Ausblicke gibt`s auf einen Schlag. Zeitreise inklusive. Im Fokus: Kenntnis, Können, Kunst von Künstlerinnen.

Bella donna? Schicke Kunst? Von wegen, wenn`s reduzierend gemeint ist. Andererseits: Ja sicher doch! Weil`s umfassend zu gucken gibt, wie Kunst von Frauen schlau grandios, wie Kunst von Künstlerinnen hoch ästhetisch und vor allem, wie Kunst als Kunst argumentiert.

Wozu dann aber das exklusive Made-by-Women-Hinweisen?

Tja klar, schöner wär`s anders. Aber noch ist der Gender Gap längst nicht vom Kunstparkett. Nur geschätzte zehn bis fünfzehn Prozent Kunst von Frauen findet sich in den Sammlungen deutscher Museen. In den Galerien sieht`s noch düsterer aus. Richtig wichtig also, Ausstellungen weiblicher Kreativität zu promoten.

Andererseits und verflixt daran: „Indem auf Frauen derart spezifisch hingewiesen wird, werden feministische Repräsentationsformen auch dazu missbraucht, konservative Vorstellungen von Identität zu festigen. Die Frau bleibt in einer Sonderrolle, sie wird als das „Andere“, als das, was das Männliche nicht ist, dargestellt. Dadurch wird an stereotypisierenden und vereinfachenden Identitätskonzepten festgehalten“ sieht es die Wiener Kunsthistorikerin Doris Guth klar.

Aber, aber: Umso mehr braucht`s weiter Arbeit an der Schieflage. Wie in Bochum. Wie mit „Künstlerinnen in der Eigenen Sammlung“. Die Situation ist vertrackt. Ohne Sonderausstellungen von Frauen bewegt sich nichts in Richtung Augenhöhe. Debatten über Identitätsformen müssen her. Vielleicht vor allem, um letztlich reduzierende Kategorien wie „weiblich“ und „Frau“, aber auch wie „queer“ oder „of colour“ abzuschaffen, weil die recht betrachtet am Thema Gleichberechtigung vorbeigaloppieren. Kunst schließlich ist Kunst ist Kunst. Egal welchen Geschlechts der Kunstschaffende ist. Oder nicht? Noch ist der Streit darüber, ob Frauen anders als Männer, Männer anders als Frauen gucken nicht entschieden.